現代人のスマホによる不良姿勢が招く頭痛・肩こりの原因と対策|Habi Gym

通勤電車の中、仕事の休憩時間、寝る前のベッドの上――私たちはいつの間にか、一日の大半をスマホを見下ろす姿勢で過ごしています。気づけば首が痛い、肩が重い、頭がズキズキする。こうした不調に心当たりはありませんか?実は、現代人を悩ませる頭痛や肩こりの多くは、スマホ使用による「頭下がり」の不良姿勢が大きな原因となっています。本記事では、理学療法士の専門的視点から、なぜスマホが姿勢を悪化させるのか、そしてどうすれば頭痛・肩こりを根本から改善できるのかを徹底解説します。日常生活ですぐに実践できる具体的な対策も多数ご紹介しますので、慢性的な不調から解放されたい方はぜひ最後までお読みください。

現代人とスマホ依存が生み出す「頭下がり姿勢」の実態

現代社会において、スマホは生活に欠かせないツールとなりました。総務省の調査によれば、日本人のスマートフォン保有率は90%を超え、一日の平均使用時間は3〜4時間に達しています。しかし、この便利なデバイスが私たちの身体に深刻な影響を与えていることは、まだ十分に認識されていません。

スマホを操作する際、多くの人は画面を見下ろすために首を前に傾けます。この「頭下がり」の姿勢では、成人で約5〜6kgある頭部の重さが、首や肩の筋肉に過度な負担をかけます。頭を前に15度傾けるだけで首にかかる負荷は約12kgに、30度では約18kg、60度では実に約27kgにまで増加するという研究結果もあります。

この不良姿勢を長時間続けることで、首から肩にかけての筋肉が緊張し続け、血流が悪化します。結果として、現代人特有の慢性的な頭痛や肩こりが引き起こされるのです。特に在宅勤務の普及により、パソコンとスマホの併用時間が増えたことで、症状を訴える人は年々増加傾向にあります。

「テキストネック症候群」という現代病

医療の現場では、スマホの長時間使用による首の痛みや不調を「テキストネック症候群(Text Neck Syndrome)」と呼んでいます。これは、メッセージを打つ際の下向き姿勢が原因で発症する現代病です。

症状は多岐にわたり、首の痛みや肩こりだけでなく、頭痛、背中の痛み、腕のしびれ、さらには姿勢の歪みによる猫背や巻き肩も含まれます。放置すれば、椎間板ヘルニアや頸椎症といった深刻な疾患につながるリスクもあります。

【理学療法士の専門家コメント】 「臨床現場では、20〜40代の患者さんで『特に怪我をしたわけではないのに首が痛い』という訴えが非常に多くなっています。詳しく生活習慣を聞くと、ほぼ全員がスマホを長時間使用しており、無意識に頭を前に突き出す姿勢を取っています。この姿勢は首の自然なカーブ(頸椎前弯)を失わせ、周辺筋肉に過度なストレスを与え続けます。早期の姿勢改善が何より重要です。」

不良姿勢が頭痛を引き起こすメカニズム

頭痛にはさまざまなタイプがありますが、スマホによる不良姿勢が関連するのは主に「緊張型頭痛」です。これは日本人に最も多い頭痛のタイプで、全体の約7割を占めるとされています。

緊張型頭痛は、首や肩、頭部の筋肉が持続的に緊張することで発症します。頭下がりの姿勢を続けると、僧帽筋、胸鎖乳突筋、後頭下筋群といった筋肉が過緊張状態となり、筋肉内の血流が低下します。すると、筋肉に老廃物が蓄積し、痛みを感じる神経が刺激されるのです。

頭痛を悪化させる姿勢の連鎖反応

不良姿勢による頭痛は、単独で発生するわけではありません。以下のような悪循環が生じます:

- 頭下がり姿勢の継続:スマホ使用で首が前に出る

- 筋肉の過緊張:首・肩周辺の筋肉が常に収縮状態に

- 血流の低下:筋肉への酸素供給が不足

- 神経の圧迫:緊張した筋肉が神経を刺激

- 痛みの発生:頭痛として症状が表れる

- さらなる姿勢悪化:痛みを避けるため、より楽な(悪い)姿勢を取る

この連鎖を断ち切るには、根本原因である姿勢の改善が不可欠です。痛み止めの服用は一時的な対症療法に過ぎず、姿勢を正さない限り症状は繰り返されます。

【理学療法士の専門家コメント】 「緊張型頭痛の患者さんの多くは、『頭痛薬が手放せない』とおっしゃいます。しかし、薬物療法だけでは根本解決にはなりません。私たちは姿勢評価を行い、どの筋肉が過緊張しているかを特定した上で、ストレッチや筋力トレーニング、姿勢指導を組み合わせたアプローチを提案しています。多くの方が2〜3ヶ月で症状の軽減を実感されています。」

スマホ姿勢が招く肩こりの構造的原因

肩こりもまた、現代人を悩ませる代表的な症状です。厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、肩こりは女性の訴える症状の第1位、男性でも第2位に位置しています。

スマホによる頭下がり姿勢が肩こりを引き起こす仕組みは、解剖学的に明確です。正常な姿勢では、頭部は背骨の真上に位置し、重力に対して効率的にバランスを取っています。しかし、頭が前に出ると、その重さを支えるために僧帽筋(特に上部線維)や肩甲挙筋が過剰に働かなければなりません。

肩こりを悪化させる筋肉の不均衡

不良姿勢は筋肉のアンバランスも生み出します:

- 過剰に働く筋肉:僧帽筋上部、肩甲挙筋、胸鎖乳突筋

- 弱化する筋肉:僧帽筋中部・下部、菱形筋、深部頸部屈筋群

この不均衡により、肩甲骨の位置が前方・上方へずれ、いわゆる「巻き肩」や「猫背」の状態になります。すると、肩周辺の筋肉はさらに過緊張を強いられ、肩こりは慢性化していきます。

また、頭が前に出ることで頸椎から出る神経が圧迫されると、腕のしびれや筋力低下といった神経症状も現れることがあります。これは「頸椎症性神経根症」と呼ばれる状態で、放置すれば手術が必要になる場合もあります。

【理学療法士の専門家コメント】 「肩こりで来院される方の肩を触診すると、筋肉が石のように硬くなっていることが多いです。特に僧帽筋上部と肩甲挙筋の緊張が顕著です。これらの筋肉をマッサージでほぐすだけでは不十分で、弱化した中部・下部の筋肉を強化し、肩甲骨の正しい動きを取り戻すことが重要です。姿勢を整えることで、筋肉への負担を根本から減らすことができます。」

日常生活で実践できる姿勢改善法

頭痛や肩こりから解放されるためには、日常生活の中でスマホの使い方を見直し、正しい姿勢習慣を身につけることが最も重要です。以下に、今日から実践できる具体的な方法をご紹介します。

スマホの正しい使用方法

姿勢のポイント:

- スマホを目の高さまで持ち上げる(頭を下げるのではなく、スマホを上げる)

- 肘を体の横で支える(腕だけで持つと疲れるため、反対の手や膝、テーブルなどで支える)

- 座る場合は背筋を伸ばし、骨盤を立てる

- 20分に1回は画面から目を離し、遠くを見る(20-20-20ルール:20分ごとに20フィート=約6m先を20秒見る)

使用時間の管理:

- スマホの利用時間を記録するアプリを活用

- 1時間以上連続して使用しない

- 寝る1時間前はスマホを見ない(睡眠の質も向上します)

デスクワークでの姿勢改善

在宅勤務が増えた現代では、デスク環境の整備も重要です:

- モニター位置:目線の高さか、やや下に設置(15〜20度の角度)

- 椅子の高さ:足裏全体が床につき、膝が90度になる高さ

- キーボード配置:肘が90度になる位置で、肩に力が入らない

- 定期的な休憩:45分作業したら5〜10分の休憩を取り、立ち上がって歩く

頭痛・肩こり改善のための具体的エクササイズ

姿勢を改善し、頭痛や肩こりを軽減するためには、適切なエクササイズが効果的です。ここでは、自宅で簡単にできる方法をご紹介します。

首のストレッチ

①頸部側屈ストレッチ

- 椅子に座り、背筋を伸ばす

- 右手を頭の左側に置き、ゆっくりと右側に倒す

- 首の左側が伸びているのを感じながら20〜30秒キープ

- 反対側も同様に行う(左右各2〜3セット)

②後頭下筋群のストレッチ

- 仰向けに寝て、両手を後頭部で組む

- 顎を引きながら頭を床から少し持ち上げる(首の後ろを伸ばすイメージ)

- 20〜30秒キープして、ゆっくり戻す(3セット)

肩甲骨周りのエクササイズ

①肩甲骨の引き寄せ運動

- 立位または座位で、両腕を体の横に下ろす

- 肩甲骨を背骨に向かって引き寄せる(胸を張るイメージ)

- 5秒キープして元に戻す(10〜15回×3セット)

②壁を使った胸郭ストレッチ

- 壁の角や柱に片腕を肩の高さで置く

- 体をゆっくりと前方に捻り、胸の筋肉を伸ばす

- 20〜30秒キープ(左右各2〜3セット)

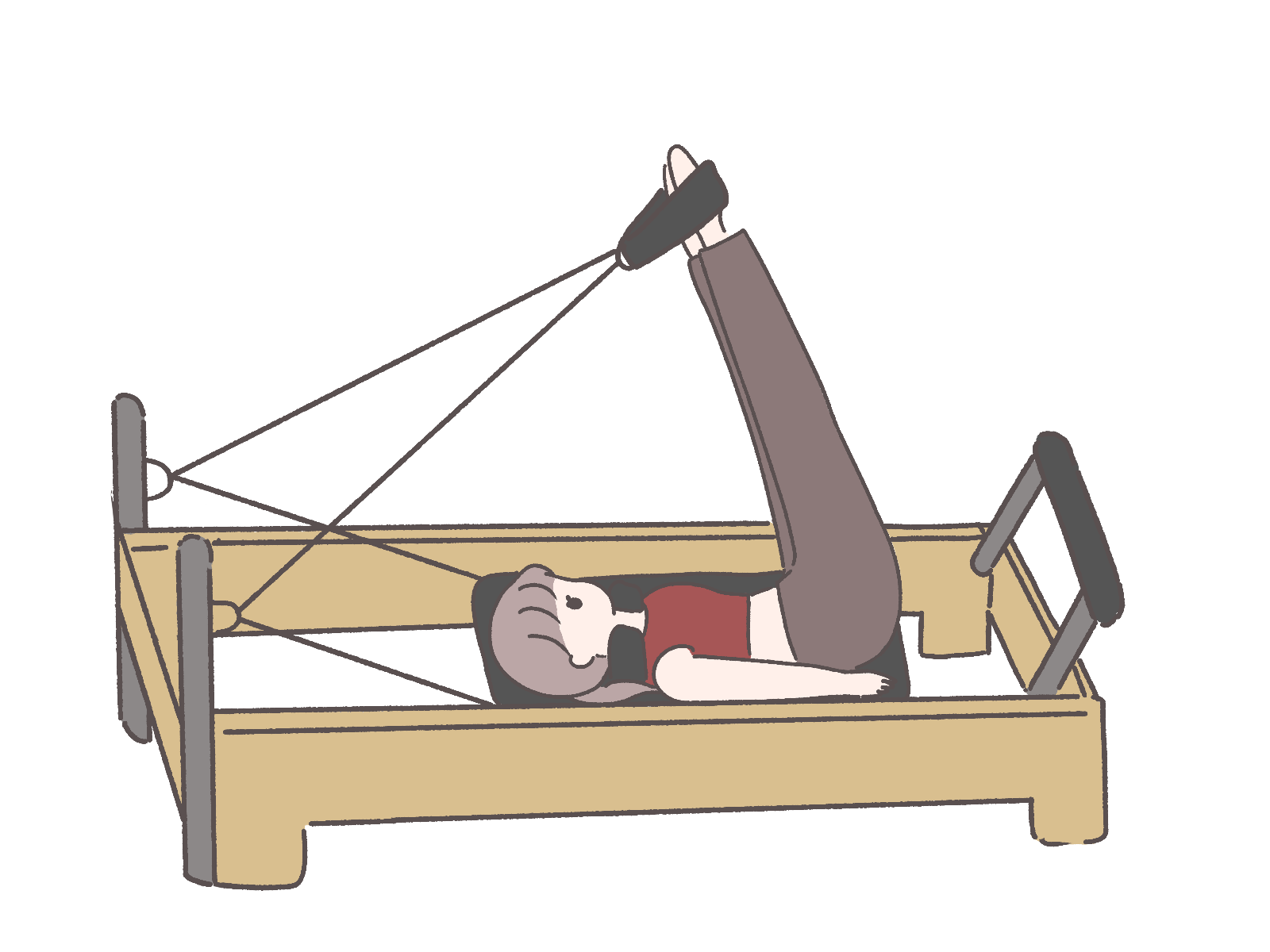

深部頸部屈筋群のトレーニング

- 仰向けに寝て、膝を曲げる

- 顎を引き、後頭部を床に軽く押し付ける(首を長くするイメージ)

- 5〜10秒キープして力を抜く(10回×3セット)

このエクササイズは、頭を支える深部の筋肉を強化し、不良姿勢を根本から改善します。

【理学療法士の専門家コメント】 「これらのエクササイズは、過緊張した筋肉を緩め、弱化した筋肉を強化するために設計されています。重要なのは『毎日続けること』です。週に1回まとめて行うよりも、毎日5〜10分行う方が効果的です。また、痛みが強い場合は無理をせず、専門家に相談することをお勧めします。症状の改善には個人差がありますが、多くの方が2〜4週間で変化を感じ始めます。」

よくある質問(FAQ)

Q1. スマホを見る時間を減らせない場合、どうすればいいですか?

仕事でどうしてもスマホやパソコンを使わなければならない方も多いでしょう。その場合は、「使用時間の削減」よりも「使用中の姿勢」と「こまめな休憩」に注目してください。先述した正しいスマホの持ち方を実践し、20分に1回は首を動かす、遠くを見るなどの小休憩を挟むことが重要です。

Q2. 整体やマッサージに通っていますが、すぐに症状が戻ります。なぜでしょうか?

マッサージや整体は筋肉の緊張をほぐす点では有効ですが、姿勢の根本原因を改善しなければ、数日で症状は戻ってしまいます。特に弱化した筋肉を強化せず、ほぐすだけでは不十分です。理学療法士による評価で、どの筋肉が弱く、どの筋肉が過緊張しているかを特定し、バランスを整えるトレーニングを並行して行うことで、持続的な改善が期待できます。

Q3. 症状改善にはどのくらいの期間が必要ですか?

個人差はありますが、適切なエクササイズと姿勢改善を継続した場合、多くの方が2〜4週間で症状の軽減を感じ始めます。ただし、長年の不良姿勢による構造的な変化がある場合は、3〜6ヶ月程度の継続的な取り組みが必要になることもあります。重要なのは、短期的な症状緩和だけでなく、長期的な姿勢習慣の改善を目指すことです。焦らず、着実に取り組むことが成功の鍵となります。

まとめ:正しい姿勢習慣で健康な毎日を取り戻す

現代人の生活に欠かせないスマホですが、その使用による頭下がりの不良姿勢は、頭痛や肩こりという形で私たちの健康を蝕んでいます。本記事では、なぜスマホが姿勢を悪化させるのか、そのメカニズムと具体的な改善方法を理学療法士の専門的視点から解説してきました。

重要なポイントをまとめます:

- スマホ使用時の頭下がり姿勢は、首に最大27kgの負荷をかける

- 緊張型頭痛の主な原因は、首・肩周辺の筋肉の過緊張と血流低下

- 肩こりは筋肉のアンバランス(過緊張と弱化)により慢性化する

- スマホを目の高さに持ち上げる、20分ごとの休憩などの姿勢習慣が重要

- 適切なストレッチと筋力トレーニングで根本的な改善が可能

- 症状が重い場合は専門家による個別評価とプログラムが効果的

頭痛や肩こりは「仕方ない」ものではありません。正しい知識と適切なアプローチによって、確実に改善できる症状です。まずは今日から、スマホの持ち方を変えてみる、デスクの高さを調整してみるといった小さな一歩を踏み出してください。

そして、セルフケアだけでは改善が難しい、もっと本格的に身体を変えたいという方は、理学療法士の専門知識に基づいたトレーニングを提供するHabi Gymへぜひご相談ください。あなたの身体の状態を詳細に評価し、最適な改善プログラムをご提案いたします。慢性的な頭痛や肩こりのない、快適で活動的な毎日を一緒に取り戻しましょう。