猫背をピラティスで改善する5つのメリット|効果的な方法を理学療法士が解説|Habi Gym

現代社会では、デスクワークやスマートフォンの普及により、猫背に悩む方が急増しています。肩が前に出て、背中が丸まった姿勢は、見た目の印象を悪くするだけでなく、肩こりや腰痛、呼吸の浅さなど様々な身体的不調を引き起こします。そんな猫背の改善に注目を集めているのがピラティスです。本記事では、理学療法士の専門的な視点から、猫背をピラティスで改善するメリットと具体的な方法について詳しく解説します。正しい姿勢を手に入れ、健康的で美しい身体を目指しましょう。

目次

- 猫背の原因とピラティスがもたらす根本的改善効果

- ピラティスで猫背を改善する5つの主要メリット

- 猫背改善に効果的なピラティスエクササイズ

- ピラティスによる猫背改善の実践ポイント

- よくある質問(FAQ)

- まとめ

猫背の原因とピラティスがもたらす根本的改善効果

猫背は現代病とも呼ばれ、その原因は多岐にわたります。最も一般的な要因として、長時間のデスクワークによる前かがみの姿勢、スマートフォンやタブレットの使用時の下向き姿勢、運動不足による筋力低下が挙げられます。

ピラティスは、このような筋肉のアンバランスを根本から改善するアプローチを提供します。単純に姿勢を正すのではなく、深層筋(インナーマッスル)から表層筋(アウターマッスル)まで、全身の筋肉を連動させて動かすことで、身体の軸を安定させ、正しい姿勢を保持する力を養い、猫背の根本的な改善が期待できます。

ピラティスで猫背を改善する5つの主要メリット

体幹筋力の向上による姿勢安定効果

ピラティスの最大の特徴は、体幹深層筋(コアマッスル)を効果的に鍛えることができる点です。横隔膜、骨盤底筋群、多裂筋、腹横筋からなるインナーユニットを活性化することで、背骨の安定性が飛躍的に向上します。これにより、日常生活における姿勢保持が楽になり、猫背の改善が持続しやすくなります。

胸郭の柔軟性改善と呼吸機能の向上

猫背の状態では、胸郭が圧迫され、呼吸が浅くなりがちです。ピラティスでは、胸郭の拡張を意識した動きと深い呼吸を組み合わせることで、胸郭の柔軟性を回復させます。これにより、肋骨の動きが改善され、自然な呼吸パターンを取り戻すことができます。

肩甲骨周りの筋肉バランス調整

猫背では肩甲骨が外転・上方回旋した状態で固定されがちです。ピラティスの動きは、肩甲骨の様々な方向への動きを促し、周囲の筋肉の柔軟性と筋力のバランスを整えます。特に、僧帽筋中部・下部繊維、菱形筋、前鋸筋などの働きを改善することで、肩甲骨を正しいポジションに導きます。

この肩甲骨の安定化は、肩や首の負担を軽減し、慢性的な肩こりの改善にも効果的です。また、腕の動きがスムーズになることで、日常動作の効率性も向上します。

全身の姿勢アライメント改善

ピラティスは部分的なアプローチではなく、全身のつながりを意識した動きを特徴とします。猫背の改善においても、背中だけでなく、骨盤の位置、股関節の動き、足部のアライメントまで統合的にアプローチします。

正しい姿勢は、頭頂から足底まで一本の軸が通った状態です。ピラティスの動きを通じて、この軸感覚を身につけることで、無理なく自然な姿勢を保持できるようになります。

理学療法士からのコメント:

「姿勢改善において見落とされがちなのが、骨盤と股関節の関係性です。猫背の方の多くは、骨盤が後傾し、股関節の伸展可動域が制限されています。ピラティスでは、これらの関節の動きを統合的に改善するエクササイズが豊富にあり、根本的な姿勢改善に非常に有効です。」

猫背改善に効果的なピラティスエクササイズ

基本的な呼吸法とコアの活性化

猫背改善の第一歩は、正しい呼吸法の習得です。ピラティス呼吸法では、鼻から吸って口から吐く呼吸に合わせて、肋骨を横に広げるように意識します。これにより、横隔膜と骨盤底筋群が連動し、自然にコアが活性化されます。

キャット&カウ(脊柱の可動性改善)

四つ這いになり、手は肩の真下、膝は股関節の真下に置きます。まずは背中を反らせる「カウ」のポーズから始めます。息を吸いながら、胸を開いて背中を反らし、頭を軽く上げます。次に「キャット」のポーズに移ります。息を吐きながら、おへそを天井に引き上げるイメージで背中を丸め、頭を下げます。この動作をゆっくりと繰り返すことで、脊柱全体の可動性を改善し、背骨の自然なカーブを取り戻します。8~10回を目安に行い、猫背で固まった脊柱の柔軟性向上に効果的です。

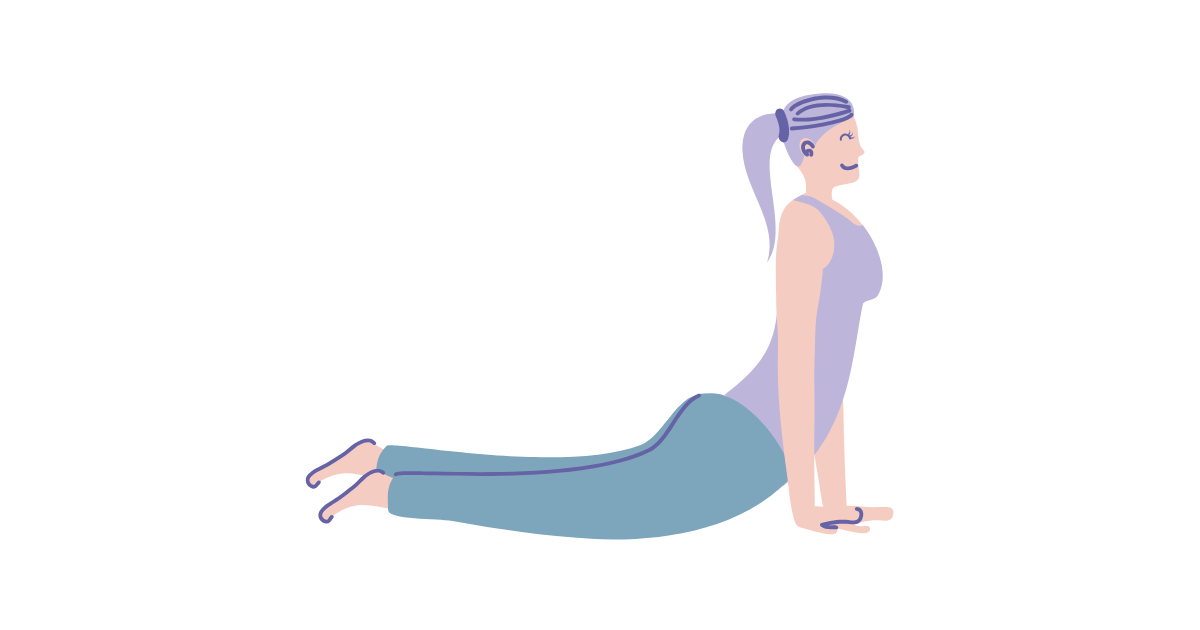

スワン(白鳥のポーズ)

うつ伏せの状態から、両手のひらを胸の横に置きます。呼吸に合わせて上体をゆっくりと起こし、胸椎の自然な伸展を促します。肩甲骨を下げ、首を長く保ちながら、視線を前方に向けます。このエクササイズは、胸郭の柔軟性向上と背筋の強化に効果的です。

ロールアップ(脊柱の分節的動作)

仰向けになり、両腕を天井に向けて伸ばします。息を吐きながら、頭部から脊柱を一つずつ持ち上げるように上体を起こしていきます。背骨の各部分を意識的に動かすことで、脊柱の柔軟性と腹筋群の強化を同時に行います。

理学療法士からのエクササイズ指導:

「エクササイズの質は量よりも重要です。1回1回の動作を丁寧に行い、正しい筋肉が使われているかを確認しながら進めてください。特に初期段階では、鏡を使って自分の姿勢を客観視することをお勧めします。間違った動作パターンを繰り返すと、かえって悪い姿勢を強化してしまう可能性があります。」

ピラティスによる猫背改善の実践ポイント

継続的な実践の重要性

猫背の改善は短期間では困難であり、継続的な取り組みが不可欠です。理想的な頻度は週2~3回、1回30~45分程度の実践です。最初は基本的なエクササイズから始め、徐々に強度や複雑さを増していくことが重要です。

筋肉の適応には通常4~6週間程度かかるため、少なくとも2ヶ月間は継続することを目標にしましょう。また、日常生活での姿勢意識も並行して高めることで、より効果的な改善が期待できます。

正しいフォームの習得

ピラティスでは、正しいフォームで行うことが何よりも重要です。間違ったフォームでの反復練習は、かえって不良な動作パターンを強化してしまう可能性があります。初心者の方は、まず基本的なエクササイズをマスターし、身体の感覚を高めることから始めることをお勧めします。

日常生活への応用

ピラティスで学んだ身体の使い方を日常生活に応用することが、猫背改善の鍵となります。デスクワーク中の姿勢チェック、歩行時の体幹の意識、立ち上がり動作での背筋の活用など、学んだ動作パターンを実生活で実践しましょう。

理学療法士からのアドバイス:

「猫背の改善には、エクササイズだけでなく、環境の整備も重要です。デスクの高さ、椅子の設定、モニターの位置など、良い姿勢を取りやすい環境を作ることで、無理なく改善を継続できます。また、1時間に1回は立ち上がって簡単なストレッチを行うことをお勧めします。」

よくある質問(FAQ)

Q1: ピラティスで猫背が改善されるまでにどのくらいの期間がかかりますか?

A1: 個人差はありますが、一般的に2~3ヶ月程度で姿勢の変化を実感される方が多いです。ただし、これは継続的な実践(週2~3回)を前提としています。軽度の猫背であれば1ヶ月程度で変化を感じることもありますが、長年の習慣による猫背の場合は半年程度を目安に考えることをお勧めします。重要なのは、短期間での劇的な変化を期待せず、継続的に取り組むことです。

Q2: ピラティス以外に日常生活で気をつけるべきことはありますか?

A2: はい、日常生活での意識改善が猫背改善の重要な要素です。デスクワーク時はモニターの高さを目線と同じレベルに調整し、1時間に1回は立ち上がってストレッチを行いましょう。スマートフォンの使用時間を制限し、見る際は画面を目線の高さまで持ち上げることも効果的です。また、睡眠時の枕の高さも重要で、首の自然なカーブを保てる高さに調整してください。歩行時は胸を開き、肩甲骨を下げた状態を意識することも大切です。

Q3: 猫背が原因で肩こりや腰痛がありますが、ピラティスで改善できますか?

A3: はい、猫背が原因の肩こりや腰痛の多くは、ピラティスによる姿勢改善で軽減が期待できます。猫背により肩や首の筋肉が過緊張状態になることで肩こりが発生し、脊柱のアライメント不良により腰部への負担が増加して腰痛が生じます。ピラティスで正しい姿勢を身につけることで、これらの負担が軽減されます。ただし、症状が重篤な場合や他の疾患が疑われる場合は、まず医師の診察を受けることをお勧めします。また、痛みがある間は無理をせず、痛みの出ない範囲でエクササイズを行うことが重要です。

まとめ

猫背をピラティスで改善することは、単なる見た目の改善にとどまらず、身体機能全体の向上につながる重要な取り組みです。ピラティスによる猫背改善の主なメリットとして、体幹筋力の向上による姿勢安定効果、胸郭の柔軟性改善と呼吸機能の向上、肩甲骨周りの筋肉バランス調整、そして、全身の姿勢アライメント改善が挙げられます。

効果的な改善のためには、正しいエクササイズの実践と継続的な取り組みが不可欠です。猫背による身体的不調にお悩みの方は、ぜひピラティスによる根本的な改善アプローチを検討してみてください。

Habi Gymは、国家資格の理学療法士が常駐しているため、持病をお持ちでも、専門的な観点からオーダーメイドのプログラムを提供することできるパーソナルジムです。リハビリで病院やクリニックに通っていたが、その後も体の悩みが改善されない方は一度ご相談ください。